地大新闻网讯(通讯员 鲍珂曼) 近日,我校地质微生物与环境全国重点实验室王焰新院士/李平研究员团队在国际期刊《国际微生物生态学学会杂志》(The ISME Journal)在线发表题为《微生物固氮与铁还原的双向协作》的论文。我校为论文第一完成单位,博士研究生刘晓晗为论文第一作者,李平研究员为论文通讯作者。

微生物固氮(MNF)和异化铁还原(DIR)是自然环境中常见的生物地球化学过程。氮气(N2)虽占大气近80%,却需通过MNF转化为铵态氮才能被生物利用,DIR则驱动有机质氧化与碳周转。二者分别是维持环境中氮和铁元素有效性的核心过程。然而,这两大核心过程之间是否存在相互协同,其代谢机制如何在不同物种乃至生态系统中体现尚未被科学界深入探究。本研究通过微生物种内和种间纯培养实验以及环境样品微宇宙模拟,结合同位素示踪、转录组、宏基因组、宏转录组学技术全面揭示了MNF和DIR的协同效应和作用机制。

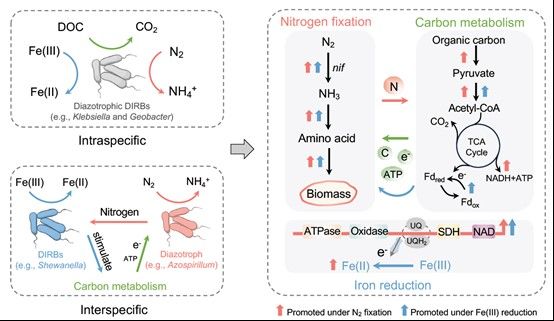

微生物固氮与铁还原双向协同作用示意图

不同生态系统中固氮与铁还原的协同作用

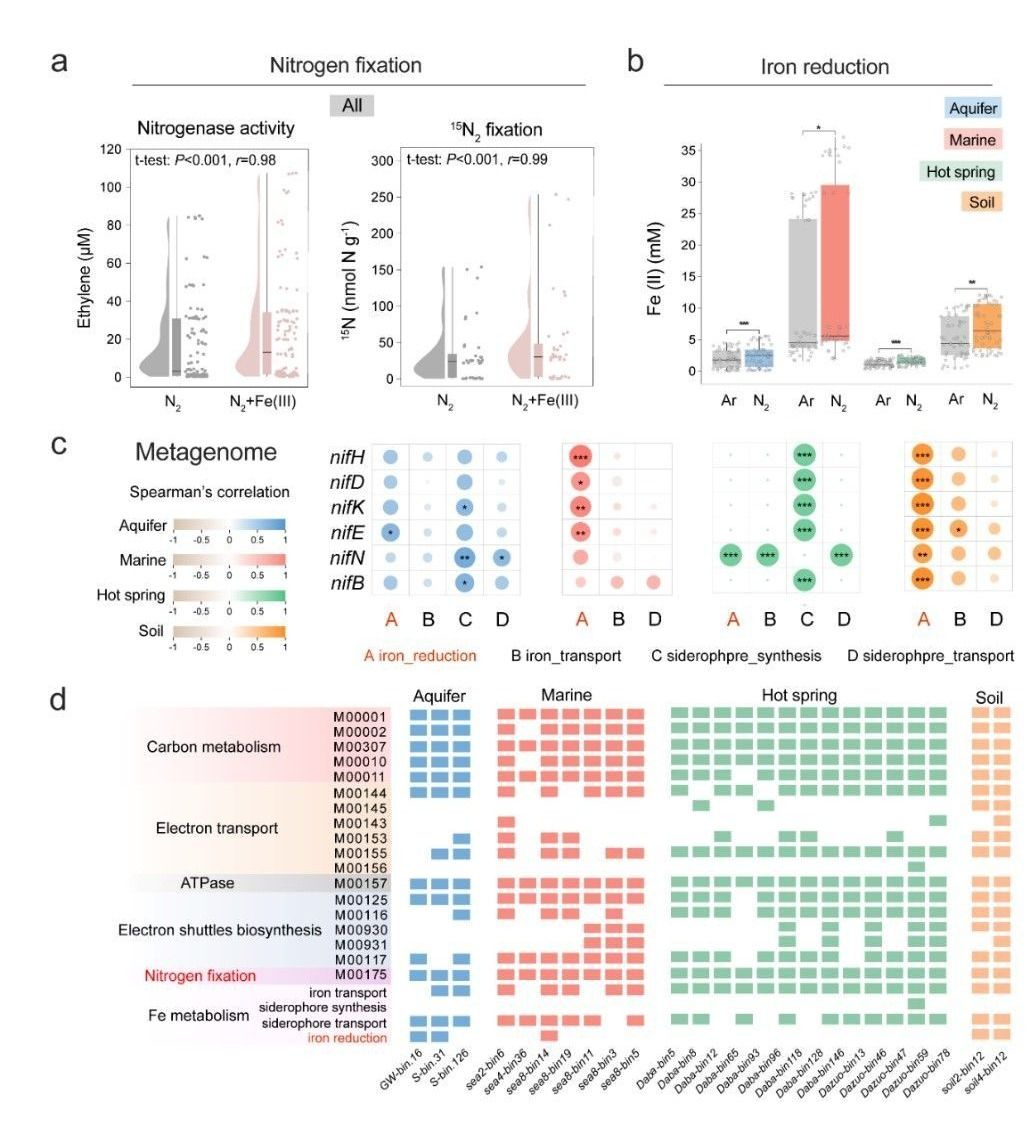

研究发现MNF和DIR之间进行着紧密的相互协同作用。固氮可使铁还原速率提高近15倍,而铁还原对微生物固氮量贡献高达100%。固氮作用显著上调了微生物中多个参与碳代谢途径的基因转录水平,包括糖酵解、三羧酸循环以及电子传递链成分,微生物量显著提高,从而促进了Fe(Ⅲ)的还原;同时,Fe(III)的还原通过改善细胞的能量平衡来增强MNF:在发酵型铁还原菌中,Fe(III)在有机底物发酵过程中作为次级电子受体,增加了能量的产生,而在呼吸型铁还原菌中,Fe(III)作为直接电子受体,加速了电子传递和ATP合成,从而支持了N2固定。

这种双向协作不仅在微生物种内发生,还在种间进行,并在自然环境中普遍存在,但其强度可能受到有机质供给、氧化还原条件和微生物群落结构调控。在富营养的土壤和海洋环境中,协同作用更为显著;而在营养贫乏的热泉中则相对较弱。MNF与DIR的协同具有广泛的环境意义:在农业土壤中,它可能帮助维持氮素供应、减少化肥依赖、缓解氮污染;在氧化还原波动的环境中,MNF可能通过促进铁的还原而加速铁循环,进而影响砷等重金属的迁移与固定;在气候调控方面,固氮微生物不仅能固定N2,还可能通过DIR的促进作用增强N2O固定,成为自然界潜在的重要温室气体汇。

原文链接:https://doi.org/10.1093/ismejo/wraf212

(编辑 王俊芳 审稿 陈华文)

![]() 鄂公网安备 42011102004169号

鄂公网安备 42011102004169号