(地大之声通讯员陈飞)改革开放40年来,特别是党的十八大以来,工程学院始终围绕立德树人根本任务,坚持内涵发展,着力提升人才培养质量、提高科学研究水平、优化师资队伍结构、拓宽社会服务,以党的建设凝聚起引领事业发展的强大精神动力,学院的综合实力明显增强,现已发展成为以强烈地质背景为特色、学科专业齐全的科学研究与人才培养高地,为我国的地质灾害防治、能源资源开发、交通、水电、城建、国防等领域的发展建设做出了突出贡献,在国内外享有盛誉。

坚持立德树人 人才培养质量稳步提升

新疆维吾尔自治区党委副书记、新疆生产建设兵团党委书记、政委孙金龙,中国地质调查局副总工程师、广州海洋地质调查局局长叶建良,2022年北京冬奥会国家速滑馆工程总工程师李久林……改革开放40年来,工程学院始终瞄准国家建设需求,以一流人才培养为核心,为我国经济建设输送了大批高素质人才,为我国的城市建设、水利水电工程、交通工程、矿产资源的勘探与开发、地质灾害治理工程等地质工程领域作出了突出贡献。

工程学院举办纸结构模型设计大赛

工程学院前身是北京地质学院1952年创办的水文地质与工程地质系和1954年创办的探矿工程系,1994年探矿工程系发展成为勘察与建筑工程学院,1995水文地质与工程地质系发展成为环境科学与工程学院,1998年6月两院合并成立为“勘察建筑与环境工程学院”,在1998年11月再次更名为“工程学院”。其中1995年第四纪地貌教研室调整到地学院,2003年6月,水文地质与环境系从学院调整至环境学院,2008年2月,测绘工程系从工程学院调整至信息工程学院。

学院现有在校本科生1939人、研究生1199人。近年来,该院不断完善“三观三型”人才培养模式,培养了一大批“品德高尚、基础厚实、专业精深、知行合一”的人才,他们遍及大江南北和世界各地,以其勤奋工作、努力开拓的精神面貌,书写着地大人独有的传奇。

目前每年培养本科和研究生毕业生800余人,本科生和研究生就业率持续稳定在95%、98%以上,本科毕业生升学出国率达37%。近五年有26篇硕博士学位论文被评为湖北省优秀硕、博士学位论文;80余名研究生获得国家或学校资助赴国(境)外攻读学位、联合培养和参加国际会议;学生获全国“挑战杯”大学生课外学术科技作品大赛二等奖1项、三等奖3项,全国“挑战杯”创业计划竞赛铜奖一项,湖北省挑战杯创业计划赛金奖1项,铜奖1项,湖北省大学生课外学术科技作品竞赛特等奖1项、一等奖2项、二等奖3项,第二届中国创新创业大赛湖北赛区“年度科技创新团队”1项;1人获湖北省第二届“长江学子”创新奖,1人获评2016年鄂州市十大杰出青年,被授予“湖北省科技服务专员”,1人入选湖北省青年马克思主义培养工程。

在人才培养过程中,工程学院课程和教材建设得以有效加强,近年来,获国家教学成果二等奖2项,湖北省教学成果一等奖3项,《地质类本科专业导论》和《地质灾害预测与防治》入选国家精品视频公开课,《工程地质学基础》和《岩土钻掘工程学》两门国家级精品资源共享课程,《高层建筑结构》和《岩土工程施工概论》两门国家级精品资源共享课(网络教育课程)以及《岩体力学》等四门湖北省精品资源共享课;《岩土工程勘察》入选国家十二五规划教材。

整合资源 专业内涵建设成果显著

1981年,地质工程专业前身——水文地质工程地质、探矿工程两个专业双双入选国家第一批博士点,1988年探矿工程被评为国家重点学科,1991年水文地质工程地质被评为地矿部和湖北省重点学科。1997年国家将探矿工程与工程地质合并为地质工程二级学科。“地质工程”为国家级重点学科、“双一流”建设学科、“211工程”和“国家优势学科创新平台(985专项)”重点建设学科,在新一轮国家学科评估中被评定为“A+”,继续排名全国第一;“土木工程”和“安全科学与工程”为湖北省重点学科,在新一轮国家学科评估中均被评定为“B”,进入全国前30%行列。

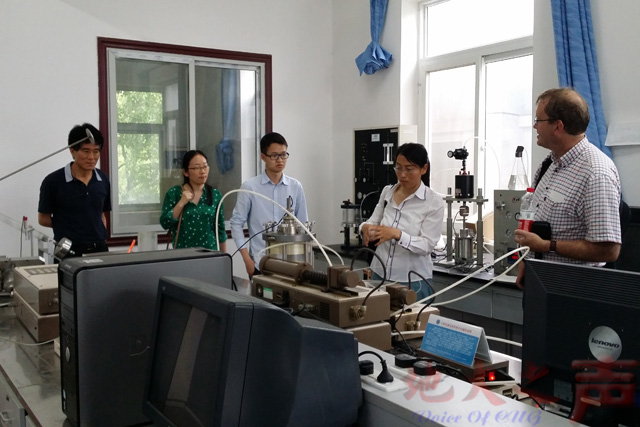

工程学院专业实验室 张玉贤摄

改革开放以来,学院始终将学科建设作为发展的重点工作来抓,瞄准国家战略需求,以学科建设带动学院各项事业的全面协调可持续发展。目前,学院现有地质工程、土木工程、城市地下空间工程、勘查技术与工程、安全工程5个本科专业,3个博士后流动站、1个二级学科博士点“地质工程”、2个一级学科博士点“土木工程”和“安全科学与工程”和6个硕士点。

近年来,“岩土钻掘教育部工程研究中心”验收通过,获批科技部“地质工程国家示范型国际科技合作基地”、科技部“深部矿产资源勘查产业技术创新战略联盟”和学校“工程地质与岩土防护学术创新基地”,成功申报湖北省国际科技合作研究中心1个;巴东野外综合试验场获批中国岩石力学与工程学会、国土资源部科普基地,长江三峡库区地质灾害防治野外综合试验基地获批中国产学研合作创新示范基地;联合申请获批国家自然科学基金委地球科学部“工程勘查与钻探工程学”方向代码。工程地质学教学团队入选国家级教学团队,地质工程教学团队入选国家级教学团队。顺利完成了“地质资源与地质工程”“土木工程”和“安全科学与工程”三个一级学科的第四轮学科评估工作。勘查技术与工程专业卓越工程师培养计划进展顺利;土木工程(岩土方向)完成2014年入选国家综合改革试点专业,安全工程专业入选湖北省综合改革试点专业,地质工程专业工程教育认证顺利通过。

科技创新 服务社会能力持续增强

工程学院教师在松科二井现场

三峡工程、中国大陆科学钻探工程、松科二井、港珠澳大桥……改革开放40年来,工程学院广大师生紧紧围绕国家目标,面向国民经济建设主战场,立足湖北、辐射全国,为国家多项重大工程建设作出了重要贡献,拓展了社会服务的力度和范围,科技创新和社会服务能力得到持续增强。

近五年,学院承担了国家基础研究和工程应用研究项目300余项,获国家科技进步奖二等奖1项,获教育部技术发明一等奖1项,湖北省科技进步一等奖1项,湖北省科技发明一等奖1项,湖北省科技进步二等奖1项,国土资源科学技术奖二等奖2项,省部级和一级学会级科学技术奖、科技成果奖和地质科技奖16项。获批国家重点研发计划项目2项,课题4项;获批国家自然科学基金54项,其中重点项目3项,国家重大科研仪器研制项目1项;科研项目合同经费1.7亿元。在专业主流国际期刊发表SCI论文200余篇。出版专著及教材25部;主编中国工程建设协会标准1部;主编地质灾害防治行业标准8部、参编行业标准规范23部;授权国家发明专利130余项。主办巴东国际地质灾害学术论坛、管道工程与非开挖技术国际研讨会等国际会议9场次,邀请国外专家进行学术交流和合作研究200余人次,全院教师短期出国交流50余人次,国内、国际学术交流活动广泛开展,社会影响不断提升。

近五年来,因在科技创新与社会服务方面的成绩突出,工程学院1人获得湖北省政府“编钟奖”、江苏省政府“友谊奖”,获中央高校基金“精准扶贫”项目2项。学院与全国近20家单位签署产学研合作协议,科研、教学、对外服务环境等明显改善。

培养+引进 师资队伍建设水平明显提高

学科和办学水平的竞争归根到底是人才的竞争。改革开放40年来,工程学院始终坚持党管人才,实施人才强院战略,以高层次团队建设为目标,坚持“四高” 学术标准,坚持培养+引进,建设了一批稳定的科研团队、教学团队和人才培养团队,高层次人才培养方面取得重大突破。

教师带领学生在野外实习

学院现有专任教师144人,包括教授47人,副教授72人(博士生导师29人),专任教师中有博士学位119人,占总数的82.64%;有出国进修经历的教师74人,占总数的51.39%。近四年,学院共落实人才引进28人(其中特任教授5人,特任副教授16人)。学院拥有国家级教学教学名师1人,973首席科学家1人,国际IAEG学会副主席1人,入选国家“新世纪百千万人才工程”1人,入选国家“万人计划”青年拔尖人才1人,入选教育部“新世纪优秀人才支持计划”3人,入选中组部“青年拔尖人才”计划1人,入选国土资源部创新团队1个,入选自然资源部领军人才1人,入选国土资源杰出青年科技人才1人,入选湖北省“新世纪高层次人才工程”2人,获批湖北省创新群体1个,6人入选第一批“地大学者,1人入选学校“腾飞计划”,5人入选学校“摇篮计划”,1人获李四光地质科学奖教师奖,1人获中国地质学会金锤奖,3人获中国地质学会银锤奖。

近五年来,工程学院曾先后获评湖北省高校思想政治教育先进基层单位、校级先进基层党组织,涌现出了团中央暑期社会实践全国重点团队、湖北省五佳专业服务团队、校级文明教学科研单位、校级十佳学生党支部、校级文明家庭、湖北省十佳辅导员、感动地大好党员、校级十佳学生党员、校级优秀共产党员、校级优秀党务工作者、校级“三育人标兵”、研究生良师益友、优秀校园文化建设成果等一批团队、个人和成果。

展望未来 开启新工科建设新征程

近年来,学院积极响应教育部新工科建设战略,加快推进“学术卓越计划”,初步构建起多学科交叉融合、综合协调发展、国内领先、国际有重要影响的学科体系,成立了地下空间工程系,成功申报了城市地下空间工程本科专业,获批了国际科技合作基地-地球深部钻探与深地资源开发国际联合研究中心。为了适应学科发展和新时代下社会发展对人才的需求,针对新工科建设的六个问题导向,对人才培养方案进行系统修订,切实做好新工科内涵建设。扎实推进地质工程、土木工程、勘查技术与工程、安全工程等专业向卓越工程师培养计划2.0迈进。

展望未来,工程学院将紧紧围绕立德树人根本任务,抓牢“双一流”建设机遇,瞄准国家社会重大需求,全面深化综合改革,激发办学活力,提高人才培养质量,凝心聚力、真抓实干、勇于创新、追求卓越,为全面建设国际一流高水平的学院而努力奋斗。(照片除署名外,均由工程学院提供)

(地大之声)

![]() 鄂公网安备 42011102004169号

鄂公网安备 42011102004169号