地大新闻网讯 (记者 高雅 李锐欣)1965年,电影《年青的一代》上映,片中插曲《勘探队之歌》迅速传遍大江南北,激励着亿万青年到祖国最需要的地方建功立业。

歌声嘹亮六十载,新时代地大青年上天入地下海登极,在中国式现代化建设中挺膺担当,以强国有我的青春激情和地质报国的赤子之心,在强国建设、民族复兴伟业中勇当先锋队、突击队,奏响了新时代地质报国的青春之歌。

抬头仰望,月亮之上

月球是地球唯一的天然卫星,是人类迈向未来深空探测的“锁钥之地”。

地大1956届校友、“探月院士”欧阳自远说,他的航天梦,其实是从地下开始的。

在“抬头望月”之前,欧阳自远曾长期扎根于祖国大地,专注“低头找矿”。

1952年,新中国首次高考拉开序幕。“年轻的学子们,你们要去唤醒沉睡的高山,让它们献出无尽的宝藏……”县里大喇叭响起的这句话,让满腔热血的欧阳自远被深深触动,决定报考北京地质学院。

正是在他埋首于地质研究的日子里,1957年,苏联发射了第一颗人造地球卫星,这带给了欧阳自远极大震撼和启发:“我坚信,中国一定会走进空间时代。人类会逐步离开地球,去探索外面更广阔的世界。”

“在逐月的路上,要做就要做最好的,做其他国家没有做过的事情,所以我们很快地在追、在赶、在超!”欧阳自远掷地有声。

一代又一代地大青年接续奋斗,全力探索月球奥秘和空间奥秘,向着星辰大海挺进。

2024年6月,嫦娥六号从月球背面南极-艾特肯盆地带回1935.3克样品。在获取样品后,由地大地球科学学院教授汪在聪领衔的团队便开始争分夺秒地寻找月球演化的答案。

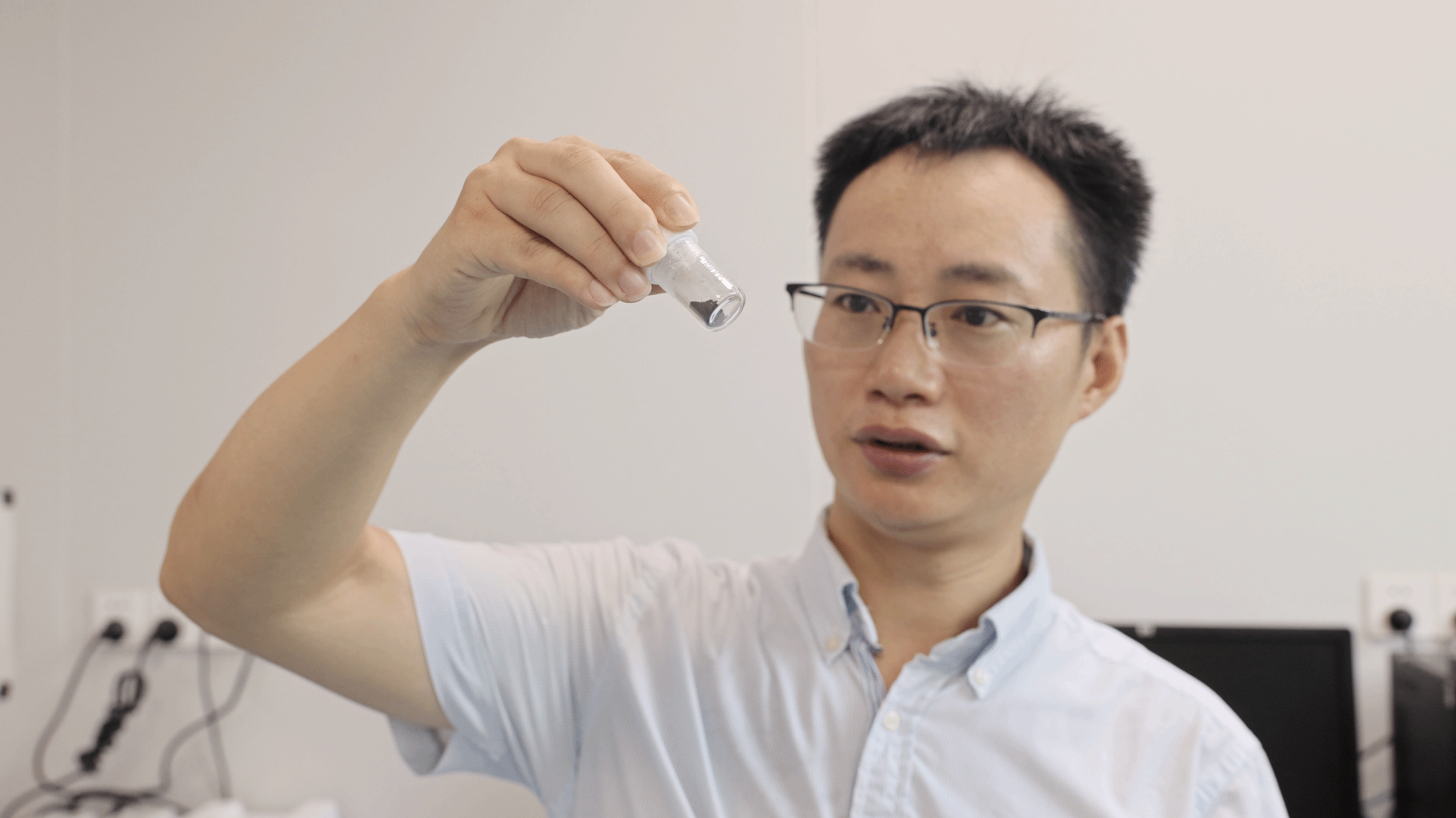

汪在聪展示嫦娥六号取回的月球背面月壤样品

研究发现,嫦娥六号月壤与着陆区玄武岩化学成分显著不同,验证了月背南极-艾特肯盆地广泛分布着苏长质月壳。这项研究成果为理解月球早期形成和演化,探索月球正反面存在显著二分性原因奠定重要基础。

当月背样品助力人类探索月球起源与演化时,地球磁场时空变化的数据正由一颗卫星收集记录。

“澳门科学一号”是内地与澳门合作研制的首颗空间科学卫星,以“A星+B星”联合观测突破磁场探测精度。

2024年12月19日,习近平总书记来到澳门科技大学,走进澳科卫星科学与应用数据中心,通过电子屏幕观看“澳门科学一号”卫星实时运行情况,了解项目的科研进展和应用前景,同在场的研究人员和学生代表亲切交流。习近平表示,希望你们再接再厉、勇攀高峰,取得更加优异的成绩,更好服务澳门、服务国家、造福人类。

“澳门科学一号”卫星团队首席科学家助理、地大校友刘鹏飞在现场倍感振奋,他希望能继续培养更多科技创新人才助推国家建设,齐心协力跑好民族复兴伟业的“马拉松”。

深渊之下,追逐梦想

相较于月球,海底距离人类更近,但是探索深海的难度远超把人类送往太空。地球的内部,仍是未知的秘境。

凭借11000米钻深和智能化作业系统,由我国自主设计建造的首艘大洋钻探船“梦想”号,承载着人类实现打开“地心之门”“进入地球深部”的梦想。

作为面向全球海洋领域科学家开放共享的大型科学研究装置,“梦想”号海试成功并正式入列,标志着我国在深海进入、深海探测、深海开发上迈出了重要一步,是建设海洋强国、科技强国取得的又一重大成果。

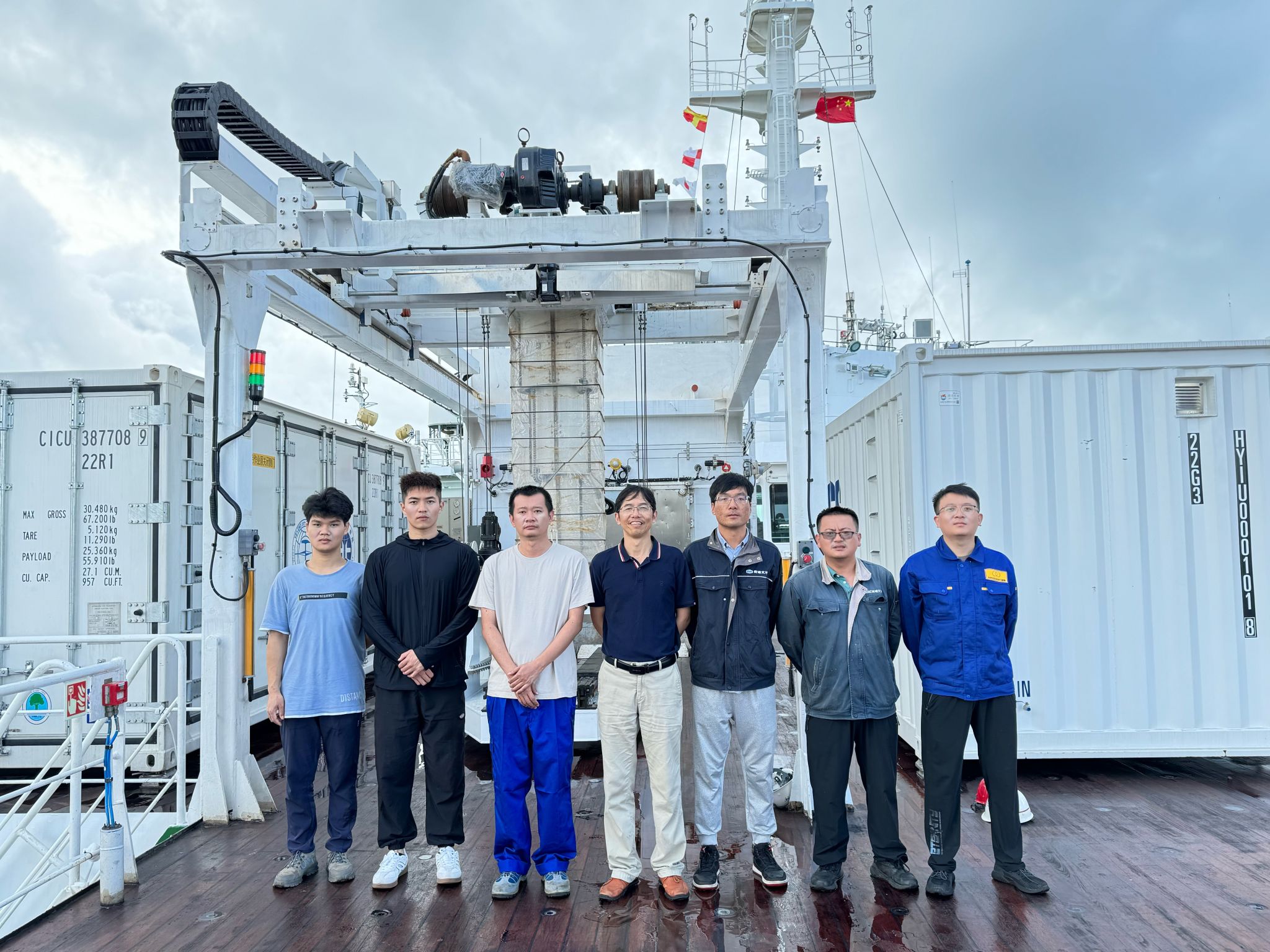

大洋钻探船岩心自动化传输系统海试人员合影(左二为胡晨,左四为宁伏龙)

从2021年起,宁伏龙教授、姜涛教授带领团队为“梦想”号研制全球首套智能船载岩心转运系统,攻克多项技术难题,高质量完成该系统的设计、制造、安装和海试等工作,为“梦想”号顺利建成作出重要贡献。

在“梦想”号的建设过程中,团队成员、工程学院博士生胡晨亲历了这场深海科技攻坚战。

在解决一个又一个技术难题中,胡晨学习到现场项目有效管理和沟通组织协调的重要性。他说,“只有将理论与实践相结合,才能真正解决实际问题,推动科研事业的发展。”

这段经历让他更加坚定了在大洋钻探领域深耕细作的决心。如今,他正将攻坚“梦想”号积累的经验,转化为新一代全海深智能钻探系统的研发蓝图,立志在海陆资源勘探等重大科学命题中续写中国智慧。

西部边疆,无尽宝藏

当“梦想”号劈波斩浪时,在海拔5000米的拉萨驱龙铜矿,27岁的博士生钞楠正在开展深部钻探岩芯的数字化编录与三维建模工作。

在解析斑岩型矿化岩芯时,钞楠敏锐地发现蚀变分带中典型的网脉状铜矿化与钾化蚀变叠加现象。在导师陈鑫的指导下,他运用显微光薄片鉴定与X荧光及短波红外光谱联用技术,确认了深部存在高品位矿化的潜力。这段实践经历,让钞楠认识到,“唯有将双脚扎进高原才能真正了解地质的奥秘。”

钞楠(右一)和导师陈鑫教授(右二)合影

随着航空航天、新能源、新材料等产业的发展,国家迫切需要寻找新的钛资源,以保证其安全稳定供应。而这类矿产的勘查需要大量的野外调查工作,钞楠的导师陈鑫,带领团队连续多年工作在人迹罕至的青海柴北缘地区,跋山涉水、住帐篷、顶烈日、翻高山、蹚险河,收集了大量一手野外证据。通过详细的地质填图、槽探和钻探等工作,他们在看似贫瘠的雪域高原下探明3处大型-超大型钛矿床,填补了国家战略资源空白。

作为学生的领路人,陈鑫坚持“帐篷课堂”育人模式,白天引领学生穿越冰碛砾石带采集数据,夜晚在营地点亮头灯研讨成矿过程,培养出许多像钞楠一样扎进高原的青年地质人才。

在中国石化西北石油局采油二厂,姜建华正在为高质量建成千万吨级油气田努力。2011年7月,从石油工程专业毕业的姜建华放弃了回沿海家乡工作的机会,来到了新疆塔克拉玛干沙漠。

在她看来,祖国边疆正是施展才华、奉献自我最好的舞台。她说:“能参与到保卫国家能源安全的事业上,真的很自豪,没有多少人能够有这个机会的。”

从小被同学称为“学霸”的她,执着于学习钻研,善于在生产过程发现和解决存在的工艺难题。

针对抽油机井泵漏失和杆柱断裂频繁的问题,她提出了高强度抽稠泵的想法;常规的杆柱设计方法更适用于稀油井,她就琢磨出适合稠油井的杆柱设计方法;电泵井异常频发,她就利用远传系统,总结出不同故障类型的特征,及时预防。

几年下来,她荣获了多项技术荣誉,由于忘我地工作,同事戏称她为“拼命三娘”。

姜建华说:“我当初既然来到了这个地方,就是奔着有所作为来的,如果遇到了问题不解决,那我来这儿没有意义了。”

青春理想,安全健康

四年前,机械与电子信息学院大一新生陈楷夫在开学典礼上喊出“让无芯痛成为历史,让中国芯领跑全球”的理想。四年来,他潜“芯”求学,用不懈地奋斗为初心写下注解。

在入选学校“李四光”拔尖创新人才培养计划后,他系统学习芯片知识,聚焦“光”“电”两大领域持续探索。

“芯片能力的边界既在实验室的微观尺度,更在产业应用的广阔天地。”在一次讲座中,矿难带来的巨大损失让陈楷夫萌生出用专业所学守护矿区安全的想法。

陈楷夫在大冶铁矿实测矿区安全系统

他联合资源勘查等7个专业的同学,经过数十次会议、上百次修改、上千次测试,耗时近两年,打造出拥有自主知识产权的矿区安全系统。

该系统具备疲劳检测、智能定位、路径标记、泄露预警等功能,在大冶、西安等四个矿区投入实测后,收获矿工们广泛“点赞”。

从实验室到产业前线,从地大新芽到再度出发的“追光者”,陈楷夫始终以奔跑的姿态,在科技自强的答卷上刻印属于青年一代的担当。

马海书参加第七届湖北省生物信息学青年学者论坛

自动化学院本科生马海书自小就酷爱编程,他在导师朱媛的指导下,学习生物医学和自动化交叉学科课程,在模式识别与生物医学工程交叉领域不断创新,提出蛋白质相互作用网络节点得分表征方法和早期肝癌微血管侵犯影像识别方法,为综合解析癌症的科学规律提供新视角。

马海书说,“学科交叉不是装饰,而是让冰冷的代码有了心跳,让复杂的医学数据讲出生命的奥秘。”未来,他计划在公共卫生领域继续深耕,为“健康中国”贡献出自己的更多力量。

是那山谷的风,吹动了我们的红旗,是那狂暴的雨,洗刷了我们的帐篷,我们用火焰般的热情战胜了一切疲劳和寒冷……

当嘹亮的校歌响起,新时代新征程上,地大青年正以强烈的历史责任感和使命感,在强国建设、民族复兴的历史潮流中确立正确的人生目标,挺膺担当,不懈奋斗、冲锋在前,积极服务国家重大战略和重大任务,在中国式现代化建设中,将奋进的青春之歌唱得更加响亮。(审稿 尚东光)

![]() 鄂公网安备 42011102004169号

鄂公网安备 42011102004169号